市内に100以上の城跡があることをご存じですか。新城にはなぜこのようにたくさんの城ができたのでしょうか。また、「新城」という市の名前の由来にも関係するのでしょうか。

備考

本内容は、広報紙(2021年12月号)の内容を掲載しています。

2021年12月号広報紙

城は地域を守る象徴

城というと天守閣を想像する方が多いと思いますが、天守閣がない城も多くあります。市内には天守閣がある城は1つもありませんでした。そもそも城のもつ役割は、外敵からの防衛、権力や富の象徴などさまざまあります。古くは古墳時代からあったと言われ、自分たちを守るために柵や堀で周りを囲むことが始まりでした。市内では石座神社(大宮)周辺に集落の跡がありましたが、ここにも城のような機能があったのではないかと考えられています。

武将が欲しがる街

では、なぜ100以上もの城が新城にあったのでしょうか。これは新城が昔から豊かで住みやすい地域だったからだと考えられています。新城は気候が安定しており、作物もよく実り、とても過ごしやすい地域です。

また、奥三河は三河、遠江、信濃の3つの国の境にあります。西三河には松平氏、遠江の今川氏、信濃の武田氏とそれぞれ大きな勢力に囲まれていました。豊かな新城を支配しようとこれらの勢力が争っていたため、自らを守ろうと多くの城があったのです。

長篠城(長篠)は今川家の家臣が築き、その後徳川方の城になり、今度は武田方に奪われ、最後は徳川方の城となり、長篠・設楽原の戦いを迎えました。このように、いくつかの勢力が入れ替わり立ち替わりしていることが分かります。

もちろん100以上の城は同時に存在したのではなく、新しい城ができてはなくなり、を繰り返しこれほどまでの数になりました。

人が行き交う街

昔の交通手段は、歩く、馬、舟。これらの手段で交通する場合、新城市は名古屋方面、飯田方面、浜松方面、豊橋方面とあちこちへ比較的容易に行ける場所でした。

また、当時から人は病気や火事にならないようにお参りをする習慣がありました。無病のお参りは鳳来寺へ、防火のお参りは遠江国の秋葉神社へ行っていたそうです。そのため、秋葉神社でお参りした人が秋葉巣山や大野で宿泊し、鳳来寺に行く秋葉街道は多くの人が往来しました。

人の流れが多くなると、全国各地の情報も新城に伝わるようになりました。特に新城は豊川から舟で運ばれてきた荷物を馬に乗せて運ぶ、中継貿易の重要な町となりました。商業などで資産を増やして、三河一の大金持ちといわれるような商家もあったようです。まさに山の湊として発展をしました。

これらは江戸時代の話ですが、それ以前も交通の要衝でした。これも武将たちが新城を魅力的に思った理由の1つだと考えられます。

徳川家康がまちづくり

6世紀初めには、長篠城、宇利城(中宇利)、野田城(野田)などが作られました。そして激しい戦いがこの地域で繰り広げられるようになると、砦となるような城がたくさん築かれました。規模の大きな古宮城や砦のような文珠山城(作手清岳)、塞之神城(作手清岳)などは戦いが終わると数年で姿を消してしまったようです。

やがて戦いがなくなると城の役割も変わります。長篠・設楽原の戦いの後、奥平信昌が、新しく城を築き、徳川家康の娘、亀姫を迎えました。このとき築いたのが新城城(入船)です。新城城は今の新城小学校(市役所本庁舎の南側)にありました。当時ここは、長篠城と野田城の中間にあたり、大きな集落もない原っぱ「郷ヶ原」でした。

この郷ヶ原に新たな城を築くことを決めたのは徳川家康です。それまでの城は軍事力の拠点としての役割を担っていましたが、家康は政治や経済の拠点として新城城を築いたと考えられています。

どのように道を作るか(交通)、食料生産のための地域をどう置くか(農業地)、物の売り買いを盛んにする町の配置はどうするか(商業地)、武家屋敷をどこに置くかなど、かなり実践的な試みがなされたようです。

徳川家康はこの15年後、豊臣秀吉の小田原城攻めの後に、海が入り組んだ江戸を選んで江戸城、江戸の町をつくることとなります。新城でのまちづくりの経験があったからこそ、豊臣秀吉に勧められた小田原ではなく、江戸で全く新しい街づくりに挑んだのではないかと考えることもできます。

良好な関係の城主と町衆

江戸時代、旧新城市内では百姓一揆は一度もありませんでした。これは土地の利もありますが、新城城の殿さまは有能で優しく教養のある文化人だったからと言われています。城主は農民に無理な年貢は強要せず、不作の時は商人から御用金を徴収していました。城主と町衆は距離感も近く信頼関係も強かったことがうかがえます。

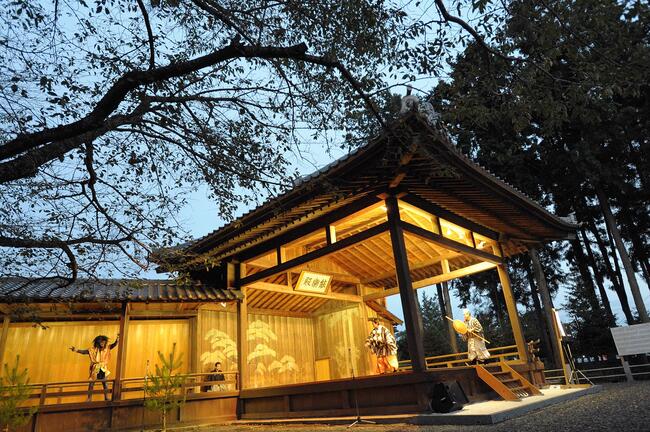

この頃に始まった町衆による「能」は現在も引き継がれ行われています。富永神社にある能舞台は江戸城の能舞台を模倣したと伝えられています。幕府のお咎めを恐れ、橋掛かりを少し短くして、幕府に遠慮したそうです。それでも、新城の能舞台は近国無比と言われていました。これだけの江戸城と同程度の能舞台を造るだけの経済力が新城にあったのです。これらのことからも、新城はとても裕福な街だったことが分かります。

新城の名前の由来

新城の名前の由来は江戸時代よりも前になります。

大谷城(上平井)の城主、菅沼定継は天文元年に居城を今の新城橋のたもとに移動しました。大谷城に対して新たに築いた城は新城と呼ばれました。

その後、天正4年に奥平信昌が新しく城を築き新城と区別するために新城と呼ばれるようになりました。今では新城は新城と区別するために新城古城と呼んでいます。